算数障害かも?

中1娘の学力不振に悩む母です。定期テスト前、夫がつきっきりで勉強を見ていましたが、結果悲惨でした。。。特に数学。

塾でも家でも教えてワークも何回も解かせたと思っていたが、びっくりするほどできていないことが発覚。夫はぶちぎれてしまったので、仕方がないので私が見てみることにしたのです。

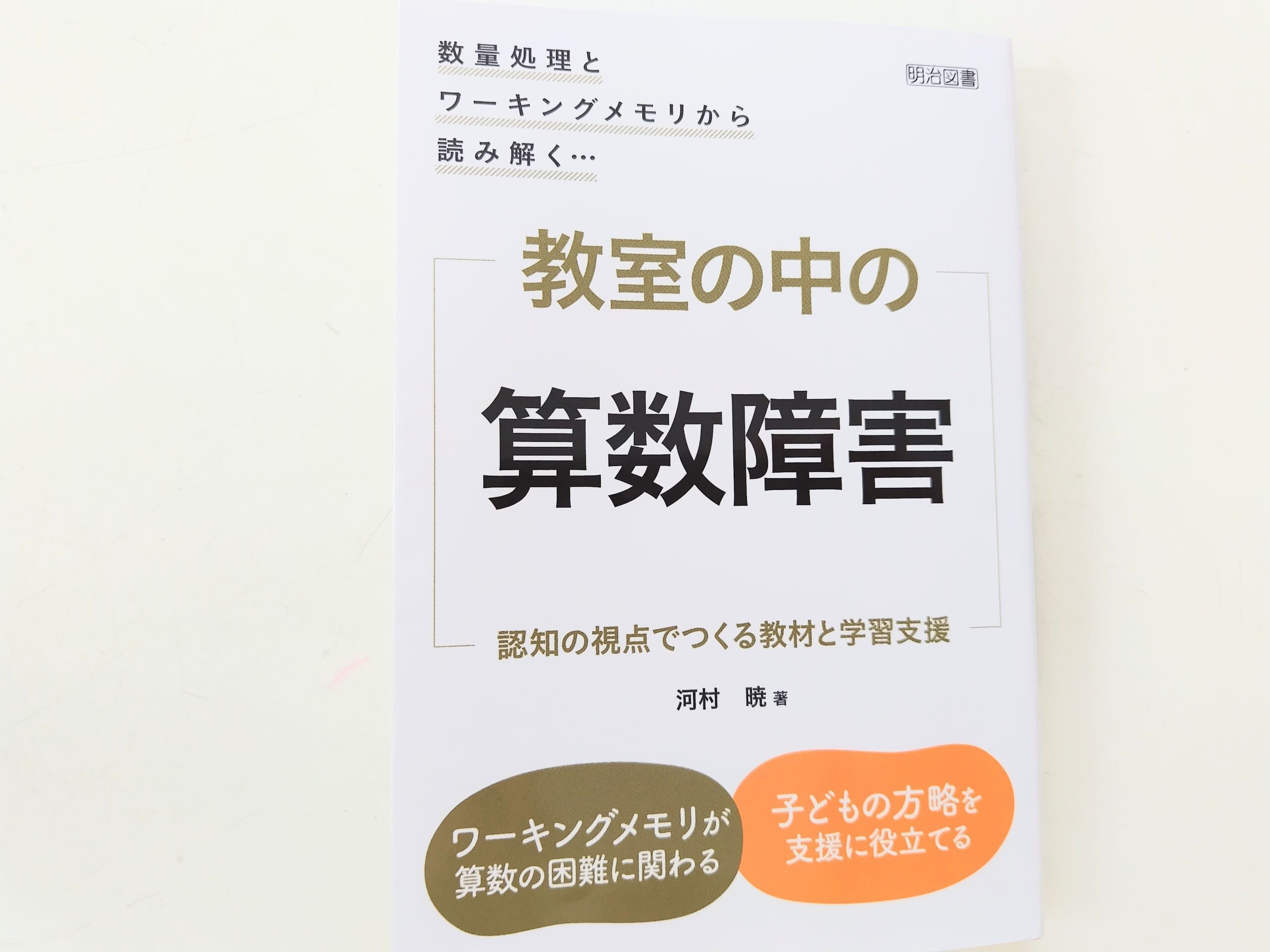

しばらく近くで見ていて気付いたことは、全く根本を理解していないので、少し経つと解き方を忘れている。娘はきっといろいろ説明されても理解できないんだろうと思いどうしようと思っていたら、本屋でこの本を見つけたので読んでみたのです。

なぜ娘がそこで躓くのかわからなかった部分や、その対策について説明されていました。

目から鱗 というものもあったので、気になった所をまとめてみます。

対策1 概念理解が難しいなら、手続き的知識で進め!

どうしても概念の説明をしても理解できない子がいる。でも、解き方を学び(手続き的知識)ひたすら量をこなしていくことで、後から概念理解が追いつくこともよくある そうです!!!!

私は、「根本的に理解できていないから解き方がわからないし、解き方を忘れる。だから理解させることが重要」と思っていました。しかし、いくら説明しても理解が難しいことは、いくらでもあるから、とりあえずひたすらたくさんの量をこなすことが有効。そのあとで、理解が追いつくらしい。。。

確かに、佐藤ママも、「量が質に変わる」と言ってましたね。やはり量が必要なんだ。

対策2 サビタイジング(瞬時にわかる数)の範囲で!

具体的に瞬時にわかる数(1,2など小さい数字や5,10,15など5区切りなど)で具体的に説明。

対策3 シフティング(切り替え)の弱さには、問題冒頭に予告で心構えを!

娘はマイナスの分数で割る場合など、計算の途中でマイナス符号がなぜか消えたり、( )がついているのに、計算途中で転記する際( )を書き忘れたりしてよく間違えるのです。

私はなぜしょっちゅうこんなことが起きるのか?理解できなかったのですが、どうやらこの本によると、直前にやっていた行動から次の行動にうまく切り替えができない子がいるらしい。直前の記憶が残っていて、うまく次のことに集中できない?らしいのです。

対策としては、一つ一つの問題が解けるようになったら、さまざまな問題をミックスした問題を作る。そして、その問題の冒頭に、「マイナスの数で割る問題も入ってます。や、計算の順序に気を付けよう」など予告を書き、本人に心構えさせることが有効らしいです!!!!

対策4 抑制の弱さには、不要な情報を隠して練習!

抑制は先ほどの切り替えと似ていて、今までに習った知識が邪魔をしてしまうらしい。例えば割り算の問題なのに、過去に掛け算を習い知識があるから、無意識に掛け算をしてしまったり、体積を求めるときに必要じゃない長さが問題文に書いてあると全てかけてしまうなど。。。

本当は、どの情報が必要でどれが不要か考えて解く必要があるが、抑制が弱いと無意識にやってしまうらしい。

対策としては、慣れるまでは、不要な情報は隠して練習させる。視界に入らないようにプリントを折るなど(一つの問題だけ視界に入るように)。そして、解けるようになったら、不要な情報も載っているような問題も解いていく練習が有効だそうです。

対策5 確実に点が取れる小テストを大切に。自信をつけさせる

これは、発達凸凹息子にも有効でした。毎日超基礎問題を続けて少しでも自信がつくようにやろう。

とにかく理解に時間がかかるから、かなりの量をこなすしかないのかもしれない。しかし、部活もかなり忙しい、どうしたらよいのか?少し休むのも検討必要なのか?そして親がどこまでやってあげられるのか?私は倒れるではないのか? どうしよう。。。。。

コメント